Comment les récits peuvent-ils éveiller nos imaginaires pour transformer le monde ?

Retours sur la discussion autour des nouveaux récits

qu’animait Pixetik au Festival Projection Transition

L’équipe de Shifters à l’origine du festival est convaincue de la capacité des histoires à faire réfléchir et agir. Ils ont donc organisé le week-end du 16-18 octobre derniers au Club de l’Etoile à Paris des projections de films pour lancer et alimenter des discussions autour des transitions écologiques et sociales nécessaires. Parmi les ciné-débats, une question trés méta : comment les récits peuvent-ils éveiller notre imaginaire pour transformer le monde (en un monde plus durable bien sûr !) ?

Après l’animé de Hayao Miyazaki Nausicaä, la vallée du vent (1984), le dialogue, modéré par notre co-fondatrice Morgane Baudin, s’est engagé entre les intervenant.e.s aux influences diverses :

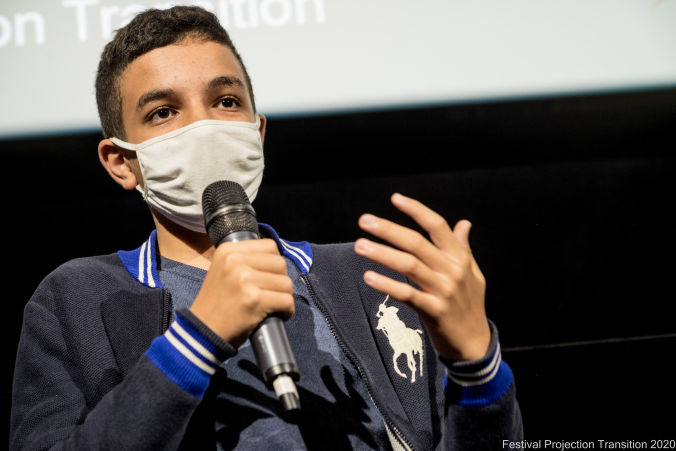

Abdallah Semiai

Citoyen-acteur du changement

Raphaël Granier de Cassagnac

Auteur de romans de science-fiction et chercheur en physique des particules

Laurent Testot

Journaliste, formateur et conférencier, notamment en histoire globale

Valérie Zoydo

Auteur-réalisatrice,

storytelleuse des changements individuels et collectifs

Morgane Baudin

Co-fondatrice de Pixetik

& Calista Films,

pour des récits à impact

Voici ce que nous avons retenu de la discussion :

Le festival met à l’honneur un type de récit (la fiction audiovisuelle) mais les récits sont omniprésents dans nos sociétés sous bien des formes (littérature, discours politiques, articles journalistiques, blogs…). Ils sont nécessaires à notre vivre-ensemble car ils offrent des référentiels communs, des valeurs partagées. Ce sont par exemple le capitalisme, l’argent, le couple ou le contrat social à la base de notre démocratie ou de notre système social redistributif. Ces constructions sociales ne sont pas des lois physiques mais culturelles. Notre société actuelle se construit autour du “grand récit” du capitalisme. Comme Laurent Testot l’explique, ce dernier tire notamment sa puissance du fait qu’il promet le bonheur ici et maintenant (contrairement aux religions) grâce à la consommation. Il s’est mué ces dernières décennies en un récit de la finance. Or, ce système a de nombreuses failles (sur la prise en compte des réalités sociales et écologiques par exemple) et pourtant façonne les perspectives des décideurs, les politiques publiques et oriente la recherche scientifique. Il s’agit donc de créer et diffuser des contre-récits durables et désirables tout aussi puissants. Nous sentons que le récit du changement climatique commence à se faire entendre, comment le faire grandir ? Comment faire émerger des récits de solutions, des imaginaires durables et désirables qui poussent à l’action ?

Si le fonctionnement de la haute finance peut provoquer chez les citoyen.nes un sentiment d’impuissance, certains récits nous donnent envie d’agir au quotidien. C’est Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry qui a poussé Abdallah Semiai à s’engager dans de nombreux projets associatifs alors qu’il était encore un enfant. En s’identifiant à ce héros, il a eu l’impression qu’il pouvait faire la même chose que lui dans “la vraie vie”.

Il est possible de mettre les outils narratifs traditionnels, tel le voyage du héros, au service de transitions écologiques et sociales. Ainsi, ce que nous appelons les “nouveaux récits” consisteraient en des infusions de nouvelles manières d’être et de faire, plus durables, dans les histoires que nous avons envie d’aller voir, les histoires d’amour et d’aventure qui nous divertissent. Des chevaux de Troie en somme. Nausicaä est avant tout une aventure, celle d’une héroïne qui a un combat à mener (et tombe un peu amoureuse !). La dimension nouveaux récits se retrouve notamment dans l’évocation allégorique des pollutions environnementales. Ainsi, contrairement à ce que pourrait croire le marché audiovisuel aujourd’hui, les nouveaux récits ne consistent pas en des manuels de transition ou des futurs souhaitables bisounours : ils respectent les codes qui font les bonnes histoires.

En effet, les récits de fiction réussis ne prescrivent pas, n’imposent pas. D’abord, les auteur.rice.s ne sont pas toujours conscient.e.s d’avoir de l’impact ou n’écrivent pas pour cela. Il.elle.s souhaitent partager leur univers et leur subjectivité. Et puis, est-ce la contrainte qui donne aux spectateur.rice.s envie d’agir ? La meilleure manière d’inspirer n’est-elle pas d’être en cohérence avec les valeurs prônées et de montrer l’exemple ? Comme Abdallah Semiai le souligne “pour être convaincant, il faut être convaincu”.

Pour transformer le monde, ne faut-il donc pas se transformer d’abord ? C’est le message que semble porter Nausicaä. L’héroïne est d’une maturité étonnante, notamment en communication : face à la méchante princesse, plutôt que de réagir par la violence ou la colère, d’entrer dans la dispute, elle prend de la distance, désamorce le conflit et lui explique que si elle réagit de manière violente, c’est simplement parce qu’elle est effrayée par la situation. Nausicaä n’est jamais en confrontation mais coopère, en empathie avec ceux.elles qu’elle pourrait considérer pourtant comme ses adversaires. Tout l’enjeu des nouveaux récits ne serait-il pas ainsi de montrer des personnages qui s’éveillent à d’autres façons d’être ou sont déjà matures sur ces questions là, à l’image de Nausicaä ? C’est en se pacifiant qu’on pacifie l’extérieur. Rayonnons le changement plutôt que l’imposer. Valérie Zoydo a, sur ce sujet, récemment réalisé le documentaire Cessez d’être gentil, soyez vrai pour les 20 ans du livre à succès de Thomas d’Ansembourg. Les exemples de nouveaux récits qu’elle propose à la fin de la discussion (Matrix, Star Wars, Interstellar, Avatar…) interrogent particulièrement nos spiritualités (“Que la force soit avec vous”) et le sens de la vie, tout comme les romans de science-fiction francophones. Qu’est-ce qui nous donne envie d’agir ? La peur des fois, mais également ce qui nous procure de la joie. Utilisons la force des récits de fiction joyeux pour ouvrir le champ des possibles avec douceur, empathie et amour plutôt que d’imposer des vérités qui font peur.

Ces dernières décennies, des projets ont utilisé de manière consciente le pouvoir de la fiction pour faire évoluer les comportements, comme le Harvard Alcohol Project. Ainsi, une équipe de chercheur ont collaboré avec les scénaristes américains pour introduire dans les séries phares des années 80 le concept de “capitaine de soirée” et ainsi sauver des vies sur les routes. Un nouveau champ de recherche s’est même ouvert notamment aux Etats-Unis : le Social Impact Entertainment (SIE), représenté par exemple par le studio américain Participant. Pixetik et Calista Films s’appuient notamment sur les apprentissages de ces projets et les techniques de communication environnementale pour proposer des outils de récits à impact et former aux nouveaux récits.

Que promouvoir à travers ces nouveaux récits ? Sobriété, circularité et recentrage sur le vivant

En tant que scientifique engagé, Raphaël Granier de Cassagnac aimerait découvrir des récits où une société ose dire “c’est bon, on s’arrête là, on a tout ce qu’il nous faut”. A quand des récits dans lesquels nous n’en voulons pas toujours plus, argent comme liberté ? A quand une société heureuse dans la sobriété ? A une question du public sur le récit de la décroissance, Valérie Zoydo attire notre attention sur les mots eux-mêmes. “Dé-croissance” n’est-il pas violent en lui-même dans sa volonté d’aller contre un système existant ? En outre, s’y référer est-il pertinent pour s’en détacher ? Parler de “dé-croissance” semble nous garder dans le même système de croyances. Et si nous ré-inventions plutôt notre rapport au vivant en sortant de l’éthnocentrisme ? Et si nous nous débarrassions de la croissance linéaire pour penser système, circularité, régénération ?

Si nous questionnions notre rapport à la rareté et à l’abondance, par exemple en questionnant les bases de nos théories économiques ou nos indicateurs de croissance (croissance et non bonheur ou vie !) ? Malheureusement, au vu de l’accélération du changement climatique et de l’effondrement de la biodiversité et compte-tenu de notre lenteur à les prendre en compte, il semble urgent aujourd’hui de créer les récits d’une adaptation pour accompagner les sacrifices que nous allons certainement plus subir que choisir.

Raphaël Granier de Cassagnac propose un exemple concret dans l’un de ses romans. Il y imagine une solution pour donner accès à tou.te.s aux connaissances : Thinkopedia, un wikipédia qui s’adapterait grâce à un curseur au niveau d’entendement du lecteur. Il raconte cette solution – c’est le premier pas de sa création – mais à présent comment le faire exister dans le réel ? Appel aux entrepreneur.e.s !

Et pour faire émerger un nouveau “grand récit” ? Expérimentation, Collectif & Hybridité

Un “grand récit” émerge lorsqu’il est partagé et vécu en collectif. Pour Laurent Testot, il faut donc expérimenter différents éléments de récits à de nombreuses échelles. En effet, il est impossible de construire et imposer un “grand récit” de A à Z tout de suite et d’un seul coup. La réussite de sa diffusion dépendra des contextes plus ou moins favorables dans lesquels il va évoluer, des reprises et réinterprétations qui seront faites. Par exemple, le discours de Jésus “il faut aimer son prochain” a été de multiples fois repris (notamment par Saint Paul) avant de s’ancrer. Ainsi, méfions-nous d’idées toutes faites qui s’imposeraient à nous d’en haut et des producteurs de contenus qui nous demanderaient de communier avec elles : elles risquent de cacher des intérêts capitalistiques et de se révéler de belles oxymores greenwashées (exemple : le 4×4 électrique).

Dans cette logique d’expérimentation et de pas à pas, Laurent Testot propose de fabriquer des récits hybrides dans leur fond. Prenons ce qui a fonctionné dans le passé, ce qui fonctionne à présent et ajoutons-y les valeurs et solutions qui nous semblent pertinentes pour créer une société plus écologique et juste. Le film Nausicaä en est un bon exemple. Inspiré par la légende nippone d’une princesse amoureuse des insectes, Miyazaki développe un discours christique auquel il ajouté un twist contemporain : une femme sauve l’humanité.

Dans son esthétique aussi, Nausicaä est hybride. Miyazaki mélange le médiéval européen et les visions du dessinateur de BD Moebius, à des vaisseaux spaciaux. Il est finalement possible de pousser l’hybridité de la forme jusqu’à associer différents types de récits. Raphaël Granier de Cassagnac a contribué en tant qu’auteur de fiction à l’anthologie Nos Futurs, qui met en regard un récit de fiction et un essai scientifique sur un Objectif de Développement Durable de l’ONU. Cette expérience hybride rencontre le succès (l’ouvrage est réédité) et illustre ainsi les l’appétit pour des regards croisés. Ainsi, une définition complémentaire de nouveaux récits pourrait être aussi l’invention de nouvelles formes narratives hybrides (comme ici l’association fiction-article scientifique) ou un recours au transmédia (raconter une histoire à travers différents supports).